てくてく

歩くことで健康になる。

無理なく歩こう。

てくてく歩こう。

『てくてく』は「歩くことで健康になる」をテーマとしたWebサイトです。

「歩く」ことに関するさまざまな知見や思いを集めた『てくてく全集』をめざします。

「歩く」と

「ウォーキング」の

ちがいは?

ウォーキングは

スポーツの一種

「歩く」ことは日常的な生活行動のひとつです。屋内外での移動、通勤通学、家事など、日常生活のなかでの歩行については、特に意識していないのが一般的でしょう。

歩くことのうち「ウォーキング」は、健康維持や体力向上を目的とする「運動としての歩行」で、歩き方やスピードに意識を向けて、脂肪燃焼や筋力アップ、心肺機能の強化などを目指します。継続することで、ダイエットや生活習慣病の予防効果も期待できる有酸素運動です。

散歩とウォーキングを

使い分けよう

ただ「歩く」ことといえば、散歩。散歩=ウォーキングと思われがちですが、目的が異なります。ウォーキングは健康増進を目指しますが、散歩の目的は気分転換やリラックス、自然探索です。歩くペースや距離、心拍数といった目標を設定するウォーキングに対して、散歩は気の向くままに、自分が心地良いペースで歩きます。

歩くことで

健康になる「理由」

血行が良くなる

歩くと「第2の心臓」と呼ばれるふくらはぎの筋肉が動いて、血液循環が活性化。血管の柔らかさや弾力性が増して血液がスムーズに流れ、動脈硬化の予防につながります。また、血管が適度に広がって血流への抵抗が下がるため、高血圧の予防・改善効果も期待できるでしょう。

体脂肪が減る

歩行は、呼吸で取り入れた酸素を使って脂肪を燃焼させる有酸素運動です。体脂肪を減らすことで、ダイエットや肥満防止になります。

肥満は身体に負担がかかり、腰痛や膝痛を引き起こします。肥満を放置していると、糖尿病や高脂血症、脂肪肝、心筋梗塞・脳卒中などさまざまな疾病の発症リスクも高まります。

心身ともに安定する

歩くことで、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの分泌が増えます。セロトニン(※)には自律神経のバランスを整える、心身をリラックスさせる、睡眠の質を高めるといった作用があります。「幸せホルモン」とも呼ばれ、やる気や前向きな気分をもたらすともいわれています。

※ セロトニンは一定のリズムを刻む運動や、太陽光の刺激で分泌が促されます。歩くことは、セロトニンを増やすための効果的な方法といえます。

「歩く」スポット

歩くコースの選び方

健康のために歩くときは、歩道や歩行者専用コースがある場所を選びましょう。すぐ横を自動車やバイクが通る場合、接触したり避けようとして転んだりする危険性があります。また、気を遣って歩くようではストレスになりかねません。

できるだけ信号が少ないコースを選ぶことも大切です。信号が多いほど立ち止まる時間が増えて、歩くリズムやペースが乱れてしまうからです。健康のための運動として歩くなら、リズムよく歩き続けられるコースにしましょう。

歩くのに適している場所

公園

自動車やバイクを気にせず安全に歩けます。草花や樹木が多く、季節や自然を感じられてリフレッシュできます。

遊歩道

歩くために整備されているため、足元が安定しているのがメリットです。景観を意識したコースも多く、視覚的にも楽しめるでしょう。

河川の土手

河川沿いの舗道は見晴らしが良く、風が通り抜けるなかを歩けます。基本的にほぼ直線であるため、歩いた距離も把握しやすいのもメリットです。

おすすめ「歩く」スポット

| リバーサイド釧路市街地散策コース (北海道釧路市) |

釧路観光・湖阿寒観光圏「リバーサイド釧路市街地散策コース」

|

|---|---|

| 日新の森(公園) (北海道旭川市) |

旭川市の公園案内「日新の森(公園)」

|

| あさひかわ北彩都ガーデン (北海道旭川市) |

旭川市公園緑地協会「あさひかわ北彩都ガーデンについて」

|

| 旧国鉄手宮線(手宮線跡地) (北海道小樽市) |

小樽観光協会「旧国鉄手宮線」

|

| 函館公園 (北海道函館市) |

函館市住宅都市施設公社「函館公園」

|

「歩き方」講座

あなたの歩行セルフチェック(20問)

最近の歩き方や体力に不安はありませんか?

年齢を重ねると、気づかないうちに歩行速度や歩幅が小さくなったり、つまずきやすくなったりします。こうした「歩き方の変化」は、転倒や骨折を招き、将来の要介護リスクにもつながることが知られています。厚生労働省や日本老年医学会も、歩行機能の低下を早めに発見して対策をとることの重要性を強調しています。

そこで、まずは自分自身の歩き方や生活習慣を振り返ることが大切です。

以下のチェックリストに答えてみて、歩行支援が必要かどうかを確認してみましょう。

次の20項目に「はい/いいえ」で答えてみてください。

基本動作・歩行に関するチェック

1. 15分くらい続けて歩けない。

2. 階段を手すりや壁につかまらずに上がるのが難しい。

3. 以前より歩く速度が遅くなったと感じる。

4. 外出する機会が月に1回未満である。

5. 信号の青の時間で横断歩道を渡りきれないことがある。

6. 歩いているときにつまずくことが増えた。

7. 長い距離を歩くと、腰やひざに痛みが出る。

8. 買い物などで外出中に途中で休みたくなることが多い。

9. 人から「歩くのが遅い」と指摘されたことがある。

10. 足が地面から離れにくい、引きずる感じがある。

体力・活動習慣に関するチェック

11. この1年間で2~3kg以上体重が減った。

12. 体を動かす習慣(運動・散歩など)がほとんどない。

13. 家事や買い物などの日常動作が以前より負担になった。

14. 疲れを感じやすく、活動量が減っている。

15. 握力が弱くなったと感じる。

16. 外出が面倒、億劫に感じることが増えた。

17. ふだん座っている時間が1日7時間以上ある。

18. 転倒やけがをするのが怖くて外出を控えている。

19. 「このままでは介護が必要になるかもしれない」と不安に思う。

20. 自分の歩き方に自信が持てない、または昔と違うと感じる。

判定の目安

- 0~4個: 今のところ大きな問題は少ないですが、日々の歩行習慣を続けましょう。

- 5~9個: 歩行機能や体力の低下が始まっている可能性があります。注意して観察し、改善を心がけましょう。

- 10個以上: 歩行支援や専門的な評価を受けることをおすすめします。

- 厚生労働省「基本チェックリスト」

- 東京都健康長寿医療センター研究所「フレイルチェック」

- 日本老年医学会「フレイルに関する提言」(2014年)

を基に作成。

推奨される歩数とは

厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」では、健康効果を得るための歩数の目標値が示されています。

| 20~64歳 1日に8,000歩以上 |

65歳以上 1日に6,000歩以上 |

|---|

この目標値には日常の家事・労働・通勤・通学などでの歩行も含まれます。

歩くフォーム

身体を横から見たとき、耳・肩・腰・骨盤が一直線上に並ぶようにしましょう。これが理想の「歩く」フォームです。

歩き出したら、かかとから着地し、かかとからつま先に重心を移動させたら、つま先で地面を蹴り出します。目線は少し先の方を見るようにすると、自然に背筋が伸びます。

歩くときの注意点

- 自分のペースで歩く

- 無理をしない

- 水分を摂る

読者の投稿

就寝前に歩いてアトピー改善~アトピー治療の新しいアプローチ

木俣 肇さん(大阪府寝屋川市)

私はアレルギー科医として、日々多数のアトピー患者を診療している。

アトピーは単なる皮膚疾患ではなく、不眠や不安、精神的・身体的な倦怠感を伴う複雑な病気である。

とりわけ「不眠」は大きな問題で、最近では脳へのアレルギー性炎症の影響によって不眠が起こることも判明している。不眠はアレルギーを悪化させ、皮膚を乾燥させて痒みを増強する。すると不眠がさらに悪化するという悪循環になる。

海外の文献では、不眠や不安の改善には「歩くこと」が有効であると報告されている。

米国の報告では運動不足とアトピーの悪化に相関があり、ハンガリーの報告では歩くことが睡眠の質を高めるとされている。

私は治療中のアトピー患者で、夜間に不眠や不安がある方に、就寝前の10分間の歩行を勧めている。ワンルームでも室内を何往復もすれば歩くことは可能で、天候にも左右されない。

私は治療中のアトピー患者で、夜間に不眠や不安がある方に、就寝前の10分間の歩行を勧めている。ワンルームでも室内を何往復もすれば歩くことは可能で、天候にも左右されない。

歩くことで睡眠を導くメラトニンの分泌が増加し、不安を軽減する脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌も促される。

実際に、アトピーが改善しない方は熟睡できず、夜に神経が高ぶっているが、睡眠不足や不安のために症状が悪化していることに自分では気づいていない。

それを指摘し、就寝前に10分間歩くようにすると、適度な疲労と気分転換が得られ、不安が消えて安眠でき、皮膚症状も改善する。

重症のアトピー患者の多くは、ほとんど運動をしていない。

激しい運動や筋トレは難しいが、手軽にできる「就寝前10分間の歩行」は始めやすく、継続しやすい。

また、就寝前と時間を決めておくと歩き忘れが防げる。

「すべての用事が終わり、あとは寝るだけ」というタイミングが最も適している。

10分が難しい方は5分から始めるとよい。5分歩ければ自信がつき、10分にも挑戦できる。

歩くことは健康の基本だが、アトピーの場合、それが忘れられがちである。

皮膚を安静に保つために入浴を制限する必要がある場合もあるが、歩くことで皮膚症状の改善に加え、精神的・身体的な倦怠感の緩和も期待できる。

治療と就寝前の歩行によって治癒した方々は、その後も歩くことを日課とし、昼間の散歩を続けることで、良好な状態を維持している。

※編集部注・投稿者は医師の方です。

連載/高齢になっても“自分の足”で歩き続けるために

2 歩行は全身運動である

足・膝・腰・体幹・バランスの関係

歩行というと足の動きに注目しがちですが、実際には全身が関わる運動です。足首、膝、股関節が連動して動き、骨盤や体幹が姿勢を支え、腕振りが体全体のバランスを整えています。体のどこか一部の機能が低下すると、歩き方全体に影響が出てきます。

例えば、体幹が弱くなると姿勢が崩れ、前かがみになりやすくなります。その結果、歩幅が小さくなり、足が上がりにくくなります。膝や股関節の動きが悪くなると、すり足になり、つまずきやすくなります。高齢期に歩行を維持するためには、足だけでなく、体全体を使って歩いているという意識が重要です。歩行を全身運動として捉えることが、安定した歩きを保つ第一歩になります。

連載/歩行についてナナメから 田中恩

8 歩くことについて

前回は、自分の歩き方を振り返る話をしました。今回は趣をかえて「歩くこと」について改めて考えるお話したいと思います。

私が歩行について考える・話すとき常に頭にあることを言葉にすると“自然な歩き”とか“無意識の歩行”とか“省エネ歩行”をするにはどうすればよいか?ということです。

この中から“自然な歩き”についてお話したいと思います。

何かの本か論文で目にしたことですが、「動物は同じ種であれば同じ歩き方をするが、ヒトはそれぞれ特徴がある」と。動物の歩行はある一定の法則に則って歩いているようです。ヒトの歩行の多様性について語ることはできませんが、二足歩行の法則について名古屋工業大学の佐野明人教授の研究を紹介したいと思います。

動画を見ていただけましたでしょうか? この装置(二足模型)は受動ロボットと呼ばれています。ロボットとはいえ動力源はありません。動力源がついていない金属の棒とジョイント(関節)とバランス用のおもりがついた物体が1人で動くというのは不思議というか面白い現象ですよね! 極端にいうと歩行に筋力(筋肉)は必要ないということです。あれ?と思いませんか?

佐野先生の受動ロボットはヒトの歩行を再現しているというわけではありませんが、我々に気付きや歩行について考えるヒントを与えてもらっているように感じています。

私は仕事柄歩きにくくなった方の歩行練習を行いますが、 「足を出す」ではなく「足は出る」「足が出てくる」状況を作ることを心がけています。

“自然な歩き”や“無意識の歩行”は力が入りすぎていてはできません。頭で考えすぎてもダメです。自然な状態にたどり着くためには、対象者の状態(性格や練習歴など)を把握しアドバイスする必要があります。ここが難しいところでもあります。

アルブルでこれらの練習ができるとは言えませんが、無意識に近い状況で歩行練習できる仕組みがあります。 それがアルブルの振動刺激です。第4回でも述べましたが振動による感覚は入ってくるがそれをあまり意識させずに練習することができます。

参考・引用

名古屋工業大学 佐野研究室ホームページ

紹介 DATAINSIGHT

受動歩行ロボット参考動画

Arbre(アルブル)はこちら

連載/てくてく歩行学 中村恒太の歩行学基礎知識

5 歩行中の足圧中心について

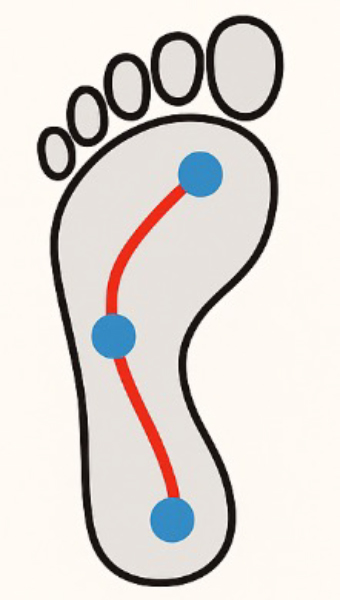

歩いているとき、私たちの足の裏には足圧という圧力がかかっています。そして、その圧力の中心がどう動いているかを示すのがCOPです。

健常な人の歩行では、図のようにCOPは踵から始まり、足の外側を通ってつま先(母趾側)へと滑らかに移動します。その後、反対側の踵にCOPが移り、同様の軌跡を連続してたどっていきます。この流れるような軌跡は、重心が効率よく移動している証拠で、バランスのとれた安定した歩行を表しています。

図1:健常者のCOP軌跡のイメージ

偏平足の方は、健常人よりも「内側」に、凹側・ハイアーチの方は、「外側」にCOPの軌跡が位置すると言われています。

このようなCOPの変化を観察することで、歩行の質やバランスの崩れを客観的に把握することができます。実際のリハビリテーションの現場では、COPを測定する機器を使って、より安全で安定した歩行を目指すための訓練に役立てています。

普段は意識しない足裏の動きですが、スムーズに移動するCOPこそが「良い歩き方」のカギを握っています。今後ウォーキングや運動をする際は、かかとから着地して、足の裏全体を使って歩くことを意識してみましょう。

連載/てくてく歩行学 川口俊太朗の歩行学入門

4 健康寿命を延ばすために① サルコペニアの特徴とチェック法

前回は、フレイルの特徴やチェック方法について説明しました。今回は、サルコペニアの特徴やチェック方法についてご紹介します。

サルコペニアとは?

サルコペニアとは、加齢や疾患によって 骨格筋の量や筋力が低下し、身体機能が衰える状態のことをいいます。特に加齢が主な要因とされており、65歳以上の高齢者の1〜29%が該当するといわれています。

では、自分がサルコペニアかどうか、どのようにチェックできるのでしょうか? いくつかの簡単なセルフチェック方法をご紹介します。

サルコペニアのセルフチェックには次のようなものがあります。

① 指輪っかテスト

両手の親指と人差し指で輪を作り、ふくらはぎの一番太い部分を囲みます。この輪よりもふくらはぎが細く、隙間ができる場合、サルコペニアの可能性があります。

② 開眼片脚立位テスト

目を開けた状態で片足立ちを行います。どちらか一方でも8秒未満しか立っていられなかった場合、サルコペニアが疑われます。

③ 5回立ち座りテスト

ひじ掛けのない椅子に座り、両手を胸の前で交差。足を肩幅程度に開き、立ち座りを5回繰り返します。この動作に10秒以上かかる場合、サルコペニアの可能性があります。

フレイルやサルコペニアを防ぐには?

フレイルやサルコペニアは、放置すると要介護状態につながる恐れがあります。適切な運動や栄養管理を心がけることで予防・改善が可能 です。

予防法は以下があげられます。

- 運動習慣を取り入れる

ウォーキングやスクワットなどの簡単な筋力トレーニングを日常に取り入れることで、筋肉の衰えを防ぐことができます。 - バランスの取れた食事を心がける

たんぱく質をしっかり摂ることが、筋力維持には欠かせません。肉や魚、大豆製品などを意識的に取り入れましょう。 - 社会参加を大切にする

趣味の活動や地域の交流の場に参加することで、心身の健康を維持することができます。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、少しずつ対策を始めることが大切です。いつまでも元気に過ごすために、今日からできることを始めてみませんか?

連載/てくてく歌う 中川順一

15 歩き始めよう

ここ3週間ばかり忙しくてジムをさぼっている。ジムといっても筋トレなどをしているわけではなく、プールに入って30~40分歩くだけである。それでも多少効果があるのか、ジムに行かないと2~3キロ、体重が増える。3週間というのは結構なブランクで、定期診断の女医は、運動をして痩せられないなら、何とかという薬を処方すると言う。副作用はそれほど心配はないようだが、自費治療薬になるので薬代は高い。これは脅しに近い。妻は、これ以上太るならこれから夕飯はナシにしようという。これは完全に脅しだ。

ジムは会社の近所にあり、会社の始業前に開くので便利なのだが、それでも着替えたり終わって風呂に入ったりすると1時間以上かかる。出張や外出、朝の会議が入ると行けない。それならば、出社時に余計30分歩けばいいじゃないかということなのだが、ジムをさぼっている理由は、別の理由もある。朝7時からBSで『時間ですよ』の再放送が流れているのを知ってしまったのだ。

1971年の第2シリーズの再放送。放送時は夜遅い番組で、毎回女湯のシーンが話題だったが、小学生だったので見せてもらえなかった。『時間ですよ』を毎週見るようになったのは中学生になってからだ。だから、見逃していた第2シリーズはぜひ見たいと、毎朝見ている。女湯のシーンが見たいわけじゃないよ、念のため。

ドラマの中で銭湯の従業員・ケンちゃんが、隣のマリちゃんと一緒に歌うのが『涙から明日へ』。いい歌だったな、今度、カラオケでやろうと朝ご飯をお代わりしながら見ている。いいねぇ、松原智恵子。子供の頃は、天地真理推しだったけど。

いかん。こんなことをしているから太るのである。太って泣きを見るのは自分自身だ。というわけで、テレビは途中でやめて、今日は出張った腹を揺らして靴を履く。♪歩き始めよう、涙から明日へ♪

『涙から明日へ』(1971年)

唄・堺正章 詞・小谷 夏(久世 光彦) 曲・山下 毅雄