連載

歩行についてナナメから

田中恩

田中 恩 プロフィール

認定理学療法士(管理運営・臨床教育)。大学院では身体運動科学研究領域専攻(運動制御系)。理学療法士として30年目。急性期から生活期までの経験、専門学校教員経験あり。現在は山口県済生会豊浦病院リハビリテーション科(令和7年4月~)在勤。管理職として人材育成、職場環境改善に力を入れる。近年は介護ロボットの開発・改良に携わっている。日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会主催でフォーラムや研修会を開催するなど活躍。

認定理学療法士(管理運営・臨床教育)。大学院では身体運動科学研究領域専攻(運動制御系)。理学療法士として30年目。急性期から生活期までの経験、専門学校教員経験あり。現在は山口県済生会豊浦病院リハビリテーション科(令和7年4月~)在勤。管理職として人材育成、職場環境改善に力を入れる。近年は介護ロボットの開発・改良に携わっている。日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会主催でフォーラムや研修会を開催するなど活躍。

株式会社レクア顧問、株式会社リハピス 顧問、NPO法人日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会理事長。

参考/NPO法人日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会

5 自分の中のスピード感を変化させる

前回は、理想のフォームにナナメからのウンチクをお話しました。

前回は、理想のフォームにナナメからのウンチクをお話しました。

今回は歩行のペースを上げるために必要な体重移動についてお話します。

歩行のペースを上げる方法は大まかに2つに分けられます。1つ目は歩幅を大きくすること、二つ目は足の回転を速くすることです。

運動としてウォーキングを行う場合、これら2つを同時に実行すること、つまり“大股で早歩き”できれば最も効果が上がると思われます。歩幅を広げるためには、当たり前ですが少し大股にすればよいのですが、そのためには股関節と足関節の動きを大きくする必要があり、回転を速くするには歩くリズムを速くする(ペースを上げる)必要があります。

今回はリズムを速くすることについてお話します。

普段の歩行スピードを上げる場合、歩幅を大きくするより足の回転を速くする方が体への負担は少ないと思われます。

年齢を重ねることで、次第に動きがゆっくりになり、歩行スピードが遅くなってしまったことを例に挙げてみます。動きが遅くなる原因は様々あると思いますが、その1つに年を取ると身体を素早く動かす機会が少なくなることがあげられます。こういう場合、自分の中にある動きのスピード感を変化させること(少し速くすること)が有効な場合があります。できそうな動作、例えば足踏みなどを少し速いリズムで行うことで変化が出ることもあります。

ここで再びアルブルの登場です。アルブルにはリズムモードという設定があり、例えば“1分間に100回振動を与える”などその人のレベルに合わせリズムを提供できます。普段の歩行よりも5~10歩速いペースで設定し練習すると身体が少し速いペースに慣れていきます。この練習を繰り返すことで少しずつ歩行スピードを速くすることができます。

いきなり速いペースで歩くのではなく座った状態で足踏みから開始し、立って足踏み、そして歩行に移るという流れが良いと思います。

また、振動刺激は記憶に残りやすい特徴があるようで、アルブルで練習した後の感想に「まだブルブルしているような感じがする」といったコメントがあります。

今回はここまでとします。次回大股で歩く話をします。

参考・引用

Arbre(アルブル)はこちら

4 意識しすぎるとヘタになる

前回は、理想のフォームについて、実話をもとにナナメからのお話をさせていただきました。

今回はナナメからその2のお話をしたいと思います。

再び前回と同じ図を使用します。

前回はカカトをつくことツマサキを上げることを意識しすぎて歩行がぎこちなくなった事例を紹介しました。

前回はカカトをつくことツマサキを上げることを意識しすぎて歩行がぎこちなくなった事例を紹介しました。

今回はカカト着地は必要か? 本当に良いのか? という話をします。

図のように膝を伸ばしツマサキを上げてカカト着地をすると、カカトが着地した時の衝撃(床からの反力)がカカトから膝の方に伝わります。カカトに発生する力の向きを矢印で図示しました。

矢印の向きは進行方向と逆になっており、強く着地すればするほどブレーキがかかってしまいます。 この場合身体にはどのような負担がかかりそうですか?

すべての人に当てはまるわけではないと思いますが、私は膝に負担がかかってしまうのではないかと思っています。

あまり意識しなければ身体の仕組み(身体を守る働き)が衝撃を和らげてくれますが、膝を伸ばすことやカカト着地を強調するとこの仕組みが破綻しかねません。前回紹介した事例Aさんに対し、“カカト着地を意識させない”ことと“あまりツマサキを上げなくてよい”ことをお伝えすると歩行はスムーズになりました。

人は意識しすぎると動作はヘタになります。

いかにして意識させ過ぎないように練習するかが大事なポイントだと思います。

ここでArbre(アルブル)の登場です。Arbre(アルブル)は、足への荷重状態を振動で伝えるので知らず知らずのうちに足への荷重を感じ取ることができます。 感覚は入ってくるがそれをあまり意識させずに練習することができるところがArbre(アルブル)の強みです。

今回はここまでとします。

次回は歩行のペースを上げる(体重移動)話をしたいと思います。

参考・引用

健康新潟21はこちら

Arbre(アルブル)はこちら

3 “理想のフォーム”を疑う

前回はウォーキングの基本フォームに関するお話とアルブルの活用例についてお話しました。今回は、「ナナメから」のお話をします。

ナナメからのお話をするために別の図を持ってきました。

カカトからの着地を促すためにしっかりとカカトから着地する瞬間をイラストにしています。皆さんはこのイラストを見てどう思いましたか? 「理想的なフォームだ!」と思われた方、「自分にはちょっと難しそうだ…」と思われた方、「もうこの歩き方でやっている!」と思われた方など様々だと思います。

カカトからの着地を促すためにしっかりとカカトから着地する瞬間をイラストにしています。皆さんはこのイラストを見てどう思いましたか? 「理想的なフォームだ!」と思われた方、「自分にはちょっと難しそうだ…」と思われた方、「もうこの歩き方でやっている!」と思われた方など様々だと思います。

ここで、先日デイサービスでAさんと歩行練習を行った時の話をします。

Aさんは一本杖を使用していて膝関節や股関節は少し曲がった状態で歩かれています。

平行棒の端を持って立ち座りの練習を行い、そのまま平行棒内を歩いてもらいました。

するとつま先を上げるようにして杖歩行よりもゆっくりと歩かれ、カカト着地を意識しているようにみえました。

「その歩き方はどこかで練習をされたのですか?」と尋ねたところ、「Bデイサービスで練習しました」とのこと。

おそらくですが、Bデイサービスでは「カカトから着地するように」と指導されていたのだと思います。

カカトをつくこと、ツマサキを上げることを意識しすぎて歩行がぎこちなくなりスピードも低下してしまったようです。

Aさんにとってカカト着地を促すことは自然な歩行を制限してしまうマイナス要因になってしまったのだと思います。

この事例から言えることは、“理想的なフォーム”が“誰にとっても理想的なフォーム”ではないということです。

自分に合っていないフォームは身体に負担となり逆効果です。

ウォーキングが身体の負担にならないように自分の普段の歩き方の延長上に理想のフォームを見つけることが望ましいと思います。

参考・引用

健康新潟21はこちら

Arbre(アルブル)はこちら

2 ウォーキングの基本フォーム

前回は、前置きばかりになってしまいましたが、今回はウォーキングの一般論について確認したいと思います。

この「てくてく」のサイトにも歩行やウォーキングの情報は掲載されていますが、その他の情報を紹介する目的で新潟県福祉保健部健康づくり支援課のサイト「健康にいがた21」の中から「健康ウォーキング」のチラシを持ってきました。

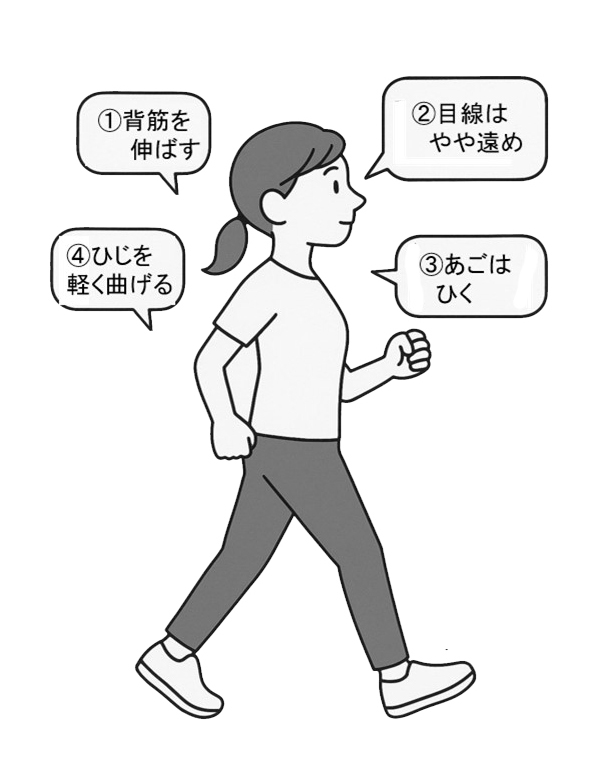

ここで紹介されているウォーキングの基本フォームは、①背筋を伸ばす、②目線はやや遠め、③あごはひく、④ひじを軽く曲げる、の4つです。

ここで紹介されているウォーキングの基本フォームは、①背筋を伸ばす、②目線はやや遠め、③あごはひく、④ひじを軽く曲げる、の4つです。

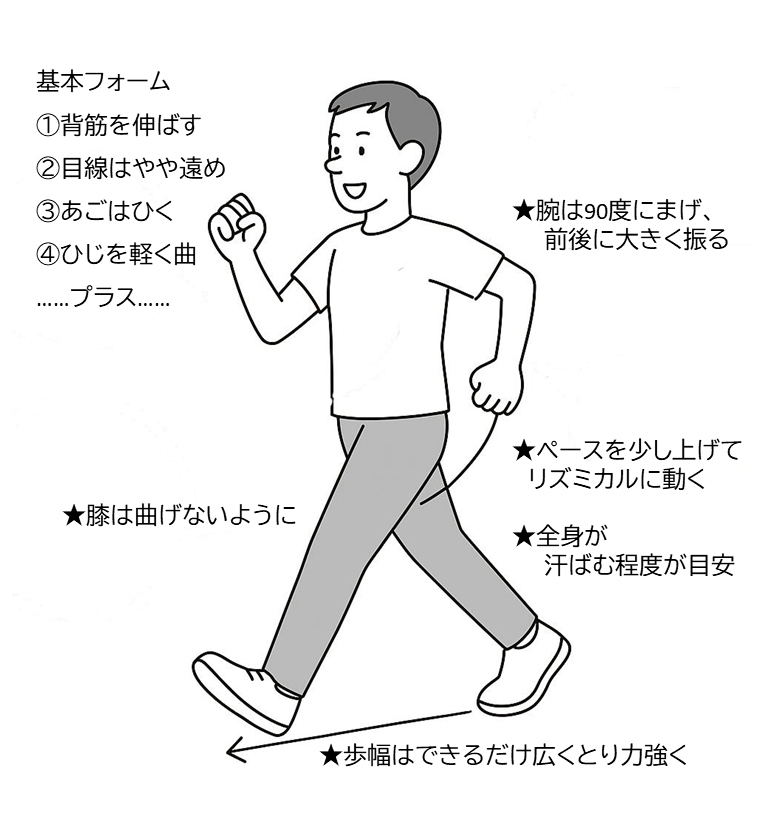

そして、より運動効果の高いフォームとして、基本フォームに加え①膝は曲げないように、②腕は90度にまげ、前後に大きく振る、③歩幅はできるだけ広くとり力強く、加えて①ペースを少し上げてリズミカルに動く、②全身が汗ばむ程度が目安、ということも書かれています。

まずはこのポイントを意識しながらのウォーキングが、多くの人にとっての「良い歩き」の第一歩となります。

基本フォームを意識しながら歩くのは、なかなか大変かもしれません。私が開発に関わった体感型歩行自立支援システム『Arbre(アルブル)』は、これらの動きを行いやすくしたり、認識しやすくすることができます。アルブルにはかかと側とつま先側にセンサーが内蔵されており、カカトから着地したかどうかをベルトの振動(後ろ側)で確認することができます。同様につま先への体重移動とツマ先のけりだしがうまくできているかどうかをベルトの振動(前側)で確認することができます。

またアルブルには、一定のリズムを提供する“リズムモード”という使い方がありますますので、普段の歩数より少し早いペースを体感することができます。アルブルで歩行練習をすると、より運動効果の高いフォームでウォーキングができるようになると思われます。関心のある方は、Arbreのサイトをご覧ください。

またアルブルには、一定のリズムを提供する“リズムモード”という使い方がありますますので、普段の歩数より少し早いペースを体感することができます。アルブルで歩行練習をすると、より運動効果の高いフォームでウォーキングができるようになると思われます。関心のある方は、Arbreのサイトをご覧ください。

今回は、ウォーキングのフォームに関するお話をさせていただきました。次回はフォームについて「ナナメから」攻めてみたいと思います。

参考・引用

健康新潟21はこちら

Arbre(アルブル)はこちら

1 ナナメから、はじめます

この度「てくてく」のコラムを担当することになりました理学療法士30年目の田中恩です。

急性期から訪問リハビリテーション、デイサービスまで幅広く経験を積んできました。

現在、『体感型自立歩行システムArbre(アルブル)』の開発・改良に関わっています。

少し昔話をしますと中学~高校までは陸上競技をやっていて高校では8種競技をメインに取り組んでいました。

大学でも陸上競技を続けるつもりでしたが身体を壊し挫折します…。

この頃(30年以上前)の練習は「水を飲んではいけない時代」で身体の手入れに関する情報も少なくあちこち痛めていました。 その結果身体を壊し競技を断念することになりました。

この経験が理学療法士になるきっかけです。

恥ずかしながら今も当時の影響は残っており、あちらこちらにガタが出ています。

他にも柔道やバスケットボール、ソフトボールなどの経験があります。また、NPO法人日本ロボットリハビリテーション・ケア研究会(https://robot-reha-care.com/)としてリハビリテーションロボットや介護テクノロジーの普及啓発に努めています。

50歳を過ぎて、今は休日にジョギングをする程度ですが、私のこれまでの競技経験や失敗談などを交えていきたいと思います。

それでは、少しずつ本題に入ります。歩行やウォーキングに関する内容になりますが、インターネット等で検索すれば出てくる内容にならないようにしたいと思っています。それでコラムのテーマを「歩行についてナナメから」としました。

今回の連載にあたりウォーキングに関する質問や疑問についてChatGPTに質問してみました。 その結果、以下のような質問・疑問が多いようでした。①ウォーキングの効果・目的について、②正しい歩き方・フォームについて、③時間・距離・頻度について、④靴・服装・持ち物について、⑤ケガ・体調・その他の不安についてなどなど。

今回の連載にあたりウォーキングに関する質問や疑問についてChatGPTに質問してみました。 その結果、以下のような質問・疑問が多いようでした。①ウォーキングの効果・目的について、②正しい歩き方・フォームについて、③時間・距離・頻度について、④靴・服装・持ち物について、⑤ケガ・体調・その他の不安についてなどなど。

この中からチョイスしてちょっと笑える内容にしたいと思います。今回は前置きばかり長くなってしまい申し訳ありませんが、この辺でお開きにします。次回は、いわゆる歩行・ウォーキングの一般論に触れたいと思います。